Episode 15 : "Confidences d'une femme de chambre"

"Pompadour ! Quel joli nom, pimpant, clair, gai et gracieux comme trois notes de menuet."

G. Le Notre est considéré comme le « pape de la petite histoire ».

Entre 1880 et 1935, il publie un nombre considérable d’articles dans les plus grands journaux de l’époque. Chacun d’eux est un petit bijou d’érudition et d’humour, faisant revivre un épisode souvent méconnu de l’histoire de France ou de l’Europe.

Nous republions ses articles, à rythme hebdomadaire, en menant un patient travail dans les archives pour sélectionner les meilleurs, et en privilégiant en général les inédits (c’est-à-dire ceux n’ayant jamais été rassemblés en volume).

Afin de contribuer le plus largement possible à la diffusion de l’oeuvre de G. Le Notre, nous proposons tous nos articles en libre accès.

Qui sommes-nous ? ArteSignum est une maison de vente d’autographes et de manuscrits, située rue Drouot à Paris. Curieux de découvrir notre catalogue ? Notre site marchand sera en ligne dans quelques semaines. Vous y trouverez un choix de signatures prestigieuses des siècles passés, de Victor Hugo à Chateaubriand, de Colbert à Jean Jaurès.

Episode 15 : "Confidences d’une femme de chambre"

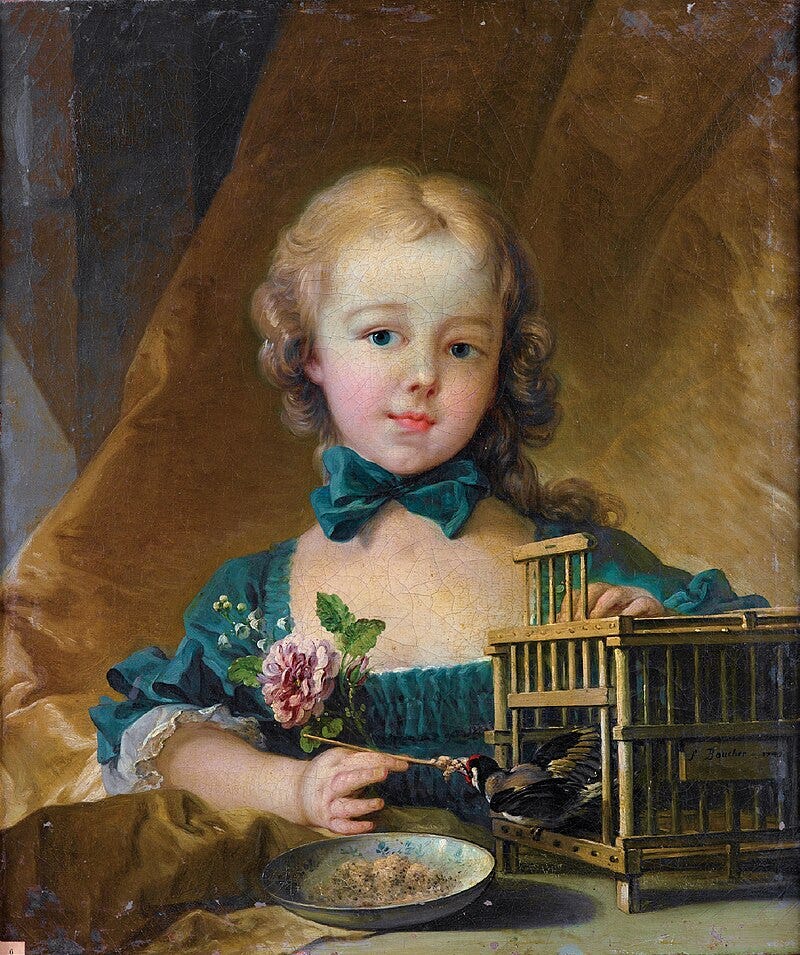

Pompadour est un mot délicieux ; il a du style ; il évoque les formes chantournées, les solides soieries à fleurs, les dessus de portes de Boucher, les beaux lambris dorés, les robes à grands paniers et à nœuds de rubans ; il semble qu'il s'illumine d'un reflet d'élégance, de galanterie, de grâce, de politesse surannées, et qu'il contient, à lui seul, toute la séduction du dix-huitième siècle.

La femme qui le porta, ce nom pompeux et charmant, passe pour l'une des plus heureuses maîtresses du roi bien-aimé. Jolie, artiste, admirée, gouvernant l'Etat, disposant des faveurs, des emplois, puisant dans le trésor royal, elle traverse notre histoire à la manière d'une princesse de contes de fées, satisfaite, radieuse et triomphante.

L'envers du portrait est horrible. Dépouillée de son auréole, la belle marquise fait pitié : une pauvre créature toujours en émoi, toujours malade, désabusée, lassée de tout, écœurée de la platitude et de la fourberie humaines, obligée chaque jour à surmonter sa fatigue et son dégoût pour s'ingénier à la lutte contre ses rivales, contre la lassitude de son royal ami, contre les grands qui la flattent et la méprisent, contre le peuple qui l'abhorre, les amis qui la trompent, réduite à jouer l'odieuse comédie du bonheur et de l'amour quand dans son âme ravagée tout est méfiance, ambition, insécurité, crainte et soupçon… Quelle vie !

Louis XV l'avait violemment désirée. Mais comment aurait-elle fixé longtemps ce souverain mystérieux, confiné dans son palais ainsi qu'une idole de l'Inde dans sa pagode, sans ressources dans l'esprit, sans conviction, se plaisant aux rêveries macabres ? (…)

Le roi avait de la mort une peur maladive ; c'était, à vrai dire, sa seule préoccupation, et il semble bien que toutes ses aventures amoureuses n'étaient que pour se soustraire à cette obsession. Rien ne l'intéressait sinon le plaisir immédiat ; encore semble-t-il qu'il n'y apportait qu'une ardeur tempérée d'ennui. Incapable d'effort suivi, il ne s'occupait guère du gouvernement. Quand arrivait un nouveau ministre, il disait :

- Celui-ci m'a étalé sa marchandise comme un autre et promet les plus belles choses du monde dont rien n'arrivera. Il ne connaît pas ce pays-ci, il verra !

Et il s'enfermait dans sa paresseuse déception. Il ne pouvait croire au mérite de ses généraux et regardait leurs succès comme l'effet du hasard. Nul enthousiasme, nulle confiance, encore moins de gaieté. Il éprouvait à rire une sensation pénible et priait qu'on ne lui contât point d'anecdotes plaisantes. Parmi l'innombrable cour, sa vie était solitaire, désœuvrée, terne, sans emploi, car on ne peut compter comme des occupations les intrigues galantes, aussi vite conclues qu'ébauchées, et dont la facilité émoussait l'agrément.

Etait-il capable d'aimer ? La chose suppose une dose d'illusion qu'il ne possédait plus. Il était en cela l'esclave de son oisiveté et de ses habitudes, rien de plus, et la marquise de Pompadour ne l'ignorait pas. La maréchale de Mirepoix disait à celle-ci :

- C'est votre escalier que le roi aime; il est accoutumé à le monter et à le descendre. Mais s'il trouvait une femme à qui il parlerait de sa chasse et de ses affaires, cela lui serait égal au bout de trois jours.

La pauvre marquise essayait de tout pour retenir cet inamusable amant. Se sentant anémiée par les veilles, les fatigues, les angoisses de l'ambition toujours en éveil, elle s'imposa le régime des chocolats à triple vanille, des truffes, des potages au céleri et absorba des drogues excitantes. Ne fallait-il pas montrer de l'entrain ? Elle ne prenait aucun exercice, obligée à rester toujours chez elle, prête à recevoir le maître, s'il avait fantaisie d'y venir. Il arrivait, contait ses chasses, parlait de ses veneurs et de ses chiens, répétait quatre ou cinq fois la même histoire que la marquise devait écouter avec un plaisir renaissant. Jamais elle ne témoigna d'ennui ; elle l'engageait même parfois à recommencer.

- Ma vie, disait-elle, est, comme celle du chrétien, un combat perpétuel.

Elle souffrait de terribles palpitations de cœur. L'un de ses médecins la forçait à se promener dans sa chambre, en tenant à bout de bras un gros poids. Elle toussait à rendre l'âme, crachait le sang, était prise de suffocations fréquentes. Dans cet état, elle se souvenait de la prédiction d'une sorcière, qu'en cachette elle avait consultée, et qui lui avait annoncé, ne voulant point cependant lui révéler à quelle maladie elle succomberait, que du moins sa mort ne serait pas subite.

- J'aurai le temps de me reconnaître, gémissait-elle. La sorcière l'a dit. Je le crois, car je ne mourrai que de chagrin.

Et le roi, à l'improviste, entrait venant pour se divertir ; et il fallait paraître gaie, sans souci, avoir l'esprit libre, écouter des sornettes, répéter la comédie, apprendre des pas de ballets et des airs d'opéra, se cacher pour tousser, dissimuler la salive rouge. C'est alors qu'à bout de force, ne pouvant plus feindre, s'obstinant pourtant à garder ce maître insatiable qu'elle était incapable de satisfaire, elle imagina d'installer cette maison du Parc-aux-Cerfs, où seraient logées des rivales de passage, rivales choisies par elle-même et dont elle ne prendrait point ombrage. Ceux qui, comme Quesnay1, voyaient ces choses en philosophes et en déduisaient les conséquences, prophétisaient : « Ce pays-ci ne peut être régénéré que par quelque grand bouleversement intérieur. Mais malheur à ceux qui s'y trouveront ; le peuple français n'y va pas de main morte. »

Les dessous de cette lamentable existence ont été révélés par une femme de chambre de la marquise, Mme du Hausset. C'était l'épouse - la veuve peut-être - d'un petit gentilhomme normand, Elle entra, vers 1750, au service de Mme de Pompadour, qu'elle aima bientôt pour ses misères secrètes. Elle notait au jour le jour, sans date et sans plan, ce qu'elle voyait et ce qu'elle entendait. Ce journal, imprimé pour la première fois à l'époque de la Restauration, et devenu rare, vient d'être publié en un élégant volume, qui contient en outre sur la vie de la cour et les mystères du Parc-aux-Cerfs de curieux renseignements complétés par d'intéressantes illustrations. (La Française racontée par elle-même. Mémoires de la femme, publiés sous la direction de P. Castanié. Madame de Pompadour, d'après le journal de sa femme de chambre, préface de Marcelle Tynaire.)

Mme du Hausset était très probablement une honnête femme ; mais le milieu où elle vécut, les étranges besognes qu'elle dut accepter l'avaient insensiblement gratifiée d'une inconscience absolue, et elle narre avec calme des anecdotes singulières - parfaitement authentiques, hélas on n'en peut pas douter. Le peu qu'on sait du Parc-aux-Cerfs nous vient de ces confidences. C'est même, peut-on dire, cette inconscience qui fait l'intérêt du journal de Mme du Hausset. Recluse dans une soupente, près de la chambre de Madame, et d'où l'on entendait tout ce qui se disait, elle était si bien accoutumée à voir défiler chez sa maîtresse ministres, maréchaux, grandes dames, courtisans, ambassadeurs, abbés et financiers, qu'elle estimait très naturel qu'on traitât là des affaires de l'Etat, qu'on y fît et défît les ministres, qu'on y critiquât le parlement, qu'on y honnît les dévots et qu'on y dirigeât les armées. Elle n'avait pas pris, dans son réduit, haute idée de l'humanité.

- Tout est corruption, disait-elle à la marquise. Du grand au petit, tout est corruption.

- Je t'en dirais bien d'autres, renchérissait Madame ; mais la petite chambre où tu te tiens souvent t'en apprend assez.

Mme du Hausset voyait le roi dans l'intimité, car lorsqu'il venait, elle sortait de son cabinet et s'occupait à le servir. Devant elle, on ne se gênait pas.

- Le roi et moi, assurait Mme de Pompadour, nous comptons si fort sur vous que nous vous regardons comme un chat ou un chien, et nous allons notre train pour causer.

A la femme de chambre, la Majesté royale apparaissait en d'étonnants déshabillés. Un soir, Louis XV faillit mourir d'indigestion sur le lit de sa maîtresse, et ce fut un grand émoi. Quelquefois, dans son petit cabinet, d'où l'on entendait tout, Mme du Hausset recevait le lieutenant de police, qui attendait là, discrètement. Elle surprenait de gros secrets et de petites intrigues, recueillait les doléances de Madame, l'accompagnait dans certaines excursions aventureuses, comme ce jour où elle la suivit jusqu'au bois de Boulogne : la marquise voulait apercevoir, sans se faire connaître, l'une des petites maîtresses du roi, qui se plaçait là, bien en évidence, pour allaiter son enfant. Mais ce qui étonne surtout dans ces naïfs et hardis Mémoires, c'est la tristesse invincible, la désespérance de la femme que tant d'autres enviaient.

Elle ne se cachait point de sa femme de chambre, la hautaine marquise ; elle n'avait pas honte, devant cette subalterne, de ses misères et de ses larmes. Que d'effrois, de craintes superstitieuses, de petites roueries ! Quelle effroyable servitude ! Que d'insomnies, de malaises, de remèdes, de fièvres, d'évanouissements. Dans cet enfer qu'était sa vie, la marquise n'avait qu'une consolation : sa fille, son Alexandrine, belle comme l'aurore, et qu'elle rêvait de marier à quelqu'un des enfants du roi, dont on ferait un duc du Maine ou d'autre chose… Alexandrine mourut à seize ans, presque subitement2. Et il fallut ne la point pleurer !

Ce cauchemar - que certains appellent un beau rêve - finit le 15 avril 1764. La marquise, exténuée, mourut ce jour-là dans son bel appartement de Versailles, dont les fenêtres ouvrent, au rez-de-chaussée, sur le parterre du Nord. Il était interdit aux vulgaires humains de trépasser dans la demeure royale. Pour ne point imposer au maître le voisinage d'un cadavre, l'étiquette ordonnait qu'à peine rendu le dernier soupir, vite, vite, on expédiât, sans attendre qu'il fût refroidi, le corps loin du palais, n'importe où.

Quelqu'un qui ce soir d'avril guettait de sa fenêtre vit deux hommes emporter sur une civière un corps recouvert d'un drap si léger, que la forme de la tête, des seins et des jambes se dessinait parfaitement. C'était la marquise de Pompadour, qui définitivement quittait le château de Versailles… Elle s'était donné tant de peines pour n'en point déloger !

Pompadour ! Quel joli nom, pimpant, clair, gai et gracieux comme trois notes de menuet.

François Quesnay (1694-1774), médecin et économiste, fondateur avec d’autres de la première école en économie, l'école des physiocrates.

En réalité, Alexandrine Le Normant d’Etiolles, fille de Jeanne-Antoinette Poisson — future Madame de Pompadour — et de son époux légitime, Charles-Guillaume Le Normant d'Étiolles, meurt à Paris le 15 juin 1754 à l’âge de neuf ans.